Il truciolo, un materiale umile ma straordinariamente versatile, ha una storia che si intreccia con le tradizioni artigianali e le innovazioni tecnologiche. Originariamente utilizzato per la creazione di cappelli e accessori, il truciolo ha trovato nuove applicazioni nel corso dei secoli, adattandosi ai cambiamenti culturali rielaborando creativamente l’intreccio arricchendo via via le varietà dei manufatti prodotti per il mercato europeo e d’oltreoceano

In questa pagina, esploriamo il viaggio del truciolo dalle sue origini antiche fino alle sue moderne applicazioni. Scopriremo come questo materiale naturale è stato trasformato da abili artigiani in oggetti di bellezza e utilità, e come continua a ispirare creatività e innovazione nel mondo contemporaneo. Unisciti a noi in questo affascinante viaggio attraverso il tempo, dove il truciolo emerge come simbolo di resilienza e adattabilità.

Oggi non si lavorano più i trucioli come attività di mercato e diffusione delle trecce per fare i cappelli di paglia. Ma un tempo era il lavoro di centinaia, migliaia di persone, in prevalenza donne, che – specie nelle lunghe sere d’inverno, quando i lavori dei campi erano fermi – si riunivano nelle stalle, al caldo, per intrecciare metri e metri di treccia da consegnare a chi poi l’avrebbe trasformata in cappelli di varie fogge. E questo durò qui a Villarotta fino al 2002.

L’idea venne a un carpigiano, Nicolò Biondo (1456-1516), al servizio dei frati di un Convento degli agostiniani di Carpi. Prendendo un ramo di salice e liberandolo della scorza, si accorse che procedendo al taglio di lunghe strisce con la roncola, queste si potevano intrecciare come il gambo dei cereali (riso o grano) con i quali di solito venivano fatti i cappelli di paglia in varie parti d’Italia.

La scoperta, o meglio l’invenzione, piacque ai frati, che si interessarono alla produzione di queste sottili strisce di legno, morbide al punto da essere piegate e intrecciate fra di loro. Pensarono così di mettere al lavoro le orfanelle ospitate in convento, che impararono presto a fare la treccia e poi anche a cucirla per farne dei cappelli. Non erano più fatti con le cannucce degli steli dei cereali, ma di legno molto più leggeri e traspiranti dei cappelli di paglia: ecco perché li si chiamò seppur impropriamente ‘cappelli di paglia’ questi che erano fatti col legno.

Le comunità dei frati agostiniani di Villarotta e Luzzara adottarono questa lavorazione di origine carpigiana che garantiva il sostegno economico degli orfanotrofi e che presto si diffuse capillarmente diventando fonte di sostentamento per tutta la comunità. Misero al lavoro le ragazze ospitate e anche le donne del villaggio, che si misero a disposizione per guadagnare qualche soldino. Fin dal XVII secolo, a Villarotta si producevano trucioli e trecce, con relativi cappelli, tanto che sulle mappe del tempo si legge la scritta “Villa de’ Cappelli”, a segnalare una delle principali attività di questa località. Anche nella vicina Luzzara, posta in riva al Po, si iniziò nello stesso periodo a lavorare il legno per ricavarne trucioli.

La scoperta, o meglio l’invenzione, piacque ai frati, che si interessarono alla produzione di queste sottili strisce di legno, morbide al punto da essere piegate e intrecciate fra di loro.

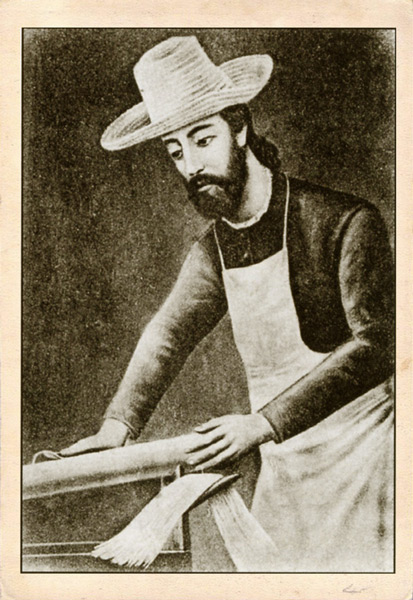

La lavorazione inizia con la realizzazione delle paglie, trucioli di legno, che vengono realizzati dai truciolai prima manualmente con un coltello, una roncola, e poi con apposite macchine “sfogliatrici” del legno che prima con energia manuale (macchina Bellodi 1817) e infine elettrica, pialla progressivamente il cilindro del pioppo appositamente coltivato, che sostituisce il l salice non più sufficiente per una produzione sempre più importante.

Segue la fase di intreccio che veniva realizzata nelle case dalle trecciaiole senza bisogno di alcuna attrezzatura se non dell’esperienza e del lavoro della mani.

Si completa infine il lavoro presso il cappellificio che con apposite macchine cucitrici compone il prodotto finito e decorato per essere poi piazzato sul mercato.

L’organizzazione del lavoro vede:

– il truciolaio, uomo di casa, produrre le paglie, da distribuire per la realizzazione delle trecce

– le trecciaiole (donne, anziani, bambini…) che nelle case ad ogni momento utile intrecciano le paglie cercando di arrotondare il bilancio famigliare

– il “partitante”, intermediario distributore dei mazzi di paglie nelle case per poi raccogliere le trecce da rivendere

– i cappellifici che, strutturati industrialmente, realizzano e commercializzano il prodotto finito.

Il truciolo, diffuso in tutte le famiglie, permetteva di mitigare le ristrettezze economiche dovute alla carenza di lavoro del nostro territorio.

Tra ottocento e novecento i lavoratori si organizzano per cercare di migliorare la propria situazione.

Dopo le prime attività sindacali dei braccianti, anche il settore del truciolo inizia le sue battaglie per migliorare le situazione economica dei lavoratori che si organizzano in leghe e federazioni per contrastare il potere contrattule dei grandi produttori. In particolare sarà necessaio evitare lo sfruttamento minorile e garantire un compenso adeguato ai pagliai e alle trecciaiole anello debole della catena lavorativa

Nella seconda metà dell’800 questa produzione artigianale prende una foma industriale, alcuni imprenditori raccolgono le varie fasi di lavorazione al loro interno. A Villarotta si distingue PIETRO TERZI 1849-1942 che da fine ottocento fino agli anni ‘30 con la sua fabbrica dà da lavorare a oltre 150 maestranze

Solo le trecciaiole restano a lavorare a cottimo presso le proprie abitazioni.

I cappelli che già nel ‘700 vengono esportati in Inghilterra, Francia e nel resto d’Europa … fino a raggiugere gli Stati Uniti aprono la zona al mercato della moda con gli alti e bassi di un settore che sfida la concorrenza in passato della “paglia di Firenze” e più recentemente dell’Oriente…

L’organizzazione del lavoro con queste fasi interne alle aziende e di esternalizzazione presso le abitazioni, crea un indotto su cui, con facilità sarà possibile costruire la fortuna del tessile.

Per mezzo secolo (1950-2000) si videro in Villarotta artigiani indaffarati a distribuire i mazzi di paioli, tramite i partitanti – uomini che in auto portavano i trucioli nelle campagne e dopo qualche tempo ripassavano per ritirare le trecce finite – e avviare la loro produzione giornaliera e settimanale. Spesso si lavorava anche alla domenica, per far fronte alla continua richiesta di cappelli.